工匠簡介

田金蘭,藝名海蘭,中國少數民族用品協會會員、非物質文化遺產代表性項目“景德鎮手工制瓷技藝——青花繪制”代表性傳承人。景德鎮振鷺堂品牌創立人、工藝美術總監。

黃剛,中國少數民族用品協會理事、國家一級陶瓷工藝師(高級技師)、非物質文化遺產代表性項目“景德鎮手工制瓷技藝——原料工藝類”代表性傳承人、中國收藏家協會會員。振鷺堂品牌創始人、主理人。

□ 本報記者 賈淘文

“青花瓷的青色在別人眼里是單一的,但在我的眼里卻變化出上千種色彩,隨著畫筆的勾勒,這一抹青藍蘊含著元代粗狂豪放的氣韻、閃耀著明代淡雅清新的靈動、展現著清代繁復華美的貴氣……青花瓷不僅在工藝上體現著古人極致的審美意趣,更蘊含著深厚的歷史文化內涵,它既閃耀著中華傳統文化與人文精神的智慧之光,又浸染著世俗生活的人間煙火,因而被歷代傳承,經世不衰。我在繪制傳統青花圖案時,會融合各個歷史時期的工藝技法,將傳統技法運用到爐火純青的地步,使振鷺堂的青花瓷呈現出細膩、典雅、幽遠、雄峻的深遠意境。”采訪一開始,田金蘭就向記者描述了她對青花瓷的獨到見解與深刻領悟。

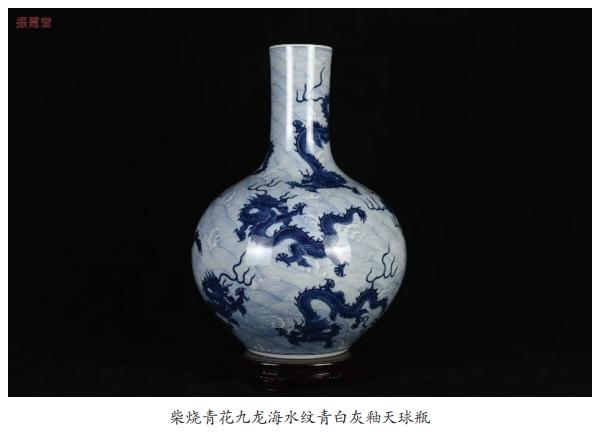

黃剛對記者說:“我們作為非物質文化遺產代表性項目的傳承人,一方面要繼承景德鎮千余年的青花制瓷工藝,另一方面也要研究更新、更優秀的釉料選材與配比。我們的作品始終堅持古法燒制,保留著傳統的青白灰釉,專注于景德鎮鐵系釉中青白灰釉青花瓷等高溫原礦釉料的配制和傳承,這既是對傳統的延續與致敬,更是為技藝的創新與發展奠定了堅實的基礎。”

多年來,田金蘭、黃剛夫妻攜手,共同致力于景德鎮傳統青花技法的傳承工作,不斷打造景德鎮振鷺堂品牌形象。他們以匠人之心,在千年瓷都孜孜以求地追尋著專屬于他們兩個人的“青花夢”,攜手助力高端御窯青花瓷走進百姓生活。

守正創新 重現御窯青花瓷風采

據了解,景德鎮有四大名瓷:青花瓷、粉彩瓷、玲瓏瓷、顏色釉瓷。青花瓷位居榜首,在元代景德鎮的湖田窯就已經出現技藝成熟的青花瓷產品,明清時期青花瓷更成為宮廷和民間普遍應用的器物。青花瓷開創了中國傳統制瓷技藝的藝術高峰,更以器物之美,體現出中華優秀傳統文化中所蘊含的美學價值。

黃剛對記者說:“我的祖籍是江西撫州東鄉下黃人(古臨川郡),我出生于制瓷名匠之家,曾祖父曾在景德鎮御窯廠為官匠,當時就居住在御窯廠對面的撫州弄,祖父、父親亦是當地有名的匠人。我自幼就耳濡目染陶瓷制作的各項工藝環節,對從事手工藝制造充滿興趣。因此,我也繼承了耐心、細心、堅韌的匠心精神。”

2005年,黃剛在福建讀藝術設計專業,當地盛產宋代黑釉建盞,因此勾起了他兒時對手工藝的興趣。自此,他開始涉足研究陶瓷材料與配制。畢業后,黃剛在北京從事藝術設計和藝術館管理工作,2014年底,他回到家鄉撫州,聽祖父講起了曾祖父制瓷的故事,一下子喚醒了他對于從事傳統制瓷技藝的熱情與渴望。2015年,黃剛來到了千年瓷都景德鎮,并結識了畫青花的姑娘田金蘭,并一見鐘情,從此攜手建設振鷺堂工作室,重啟高端御窯系列產品的恢復與研發。

黃剛向記者介紹,“振鷺堂的得名出自《詩經》‘振鷺于飛,于彼西雍’,話指西周年間,諸侯來朝,君臣和睦,鼓瑟吹笙,鷺飛庭上,天下太平。在清代康熙年間,江西巡撫郎廷極在景德鎮開創‘郎窯’,品質名揚天下,得康熙帝御賜‘純一堂藏’,其另一私家堂名款即為‘振鷺堂’。相傳我的先祖當時就曾在御窯廠供職,并深得御窯燒制的精義。如今,正逢文化振興,我們重興‘振鷺堂’老號,力求將祖上制瓷技藝再現于當世,以百年傳承匠心品質,助力傳統文化的復興,讓傳統藝術走進現代生活。”

據介紹,振鷺堂選址在景德鎮御窯廠,仰承明清兩代官窯“龍脈”,裝飾布陳獨具匠心巧思,成為御窯廠特色景區的亮點。振鷺堂作坊位于景德鎮國際瓷谷三寶境內,由一座三層樓組成,擁有成熟的成型、繪制、燒成等制瓷流程。黃剛主抓原料工藝,由他獨立配制的傳統青白灰釉,得到了眾多瓷器愛好者的一致好評;圖紋裝飾由田金蘭主抓,她協同兩名擁有20年青花手繪經驗的非遺傳承人周姣娣和張瑩瑩,以及具有十幾年堆雕手藝的非遺傳承人鄭建華老師,共同帶領王曉榮、齊賦臻、王婷等多位青花手繪從業者及學徒開展創作;成型工藝由非遺傳承人王國元及其徒弟周繼先主抓,與其他拉坯手藝人和利坯手藝人共同完成;上釉工藝由景德鎮前國營瓷廠景興瓷廠實驗組老藝人蔡恒軍坐鎮,與國家一級技師黃康等優秀匠人配合完成;燒成環節中,氣窯主要由黃剛親自主抓,柴燒主要在雙板橋柴窯燒制,由馮和平師傅把樁,黃剛親自碼窯參與燒成。值得一提的是,振鷺堂燒造的瓷器落款,均是由江西省書法協會會員方建文老師指導、景德鎮市書法協會會員郭占亮老師配合完成,力求將作品的每一個細節都做到極致,真正將“官窯匠心,御瓷品質”,全方位地呈現給每一個陶瓷愛好者與藏家。

黃剛表示,我們當代的匠人在技藝的傳承發展之路上,要創新,更要守正。守正與創新,二者并非是獨立存在,而是相互促進下的和諧共榮。首先必須尊重歷史,以傳統工藝為基石,這樣才能將古法制瓷技藝完美重現,只有守正才能讓中華優秀傳統技藝在代代匠人的傳承中,不走樣、不變味,才能讓千百年來的匠心匠藝原樣、完整地流傳給后人。創新并不是完全否定傳統、一味地打破固有的程式和工藝,創新是站在古人肩膀上的“再創作”。古人給我們留下的文化財富,是經歷了一代又一代匠人的不斷完善與優化而得來的。大到一座龍窯的構造,小到一朵花卉的筆法,這些寶貴的經驗都是后人不可能超越的“泰山北斗”,是需要我們永遠繼承并不斷發揚光大的文化遺產。在陶瓷藝術的傳承發展之路上,只有充分繼承并熟練掌握傳統技法之后,才能得心應手地創作出凸顯時代風格的作品。我們既不能成為照搬古人的“槍手”,更不能在不切合實際、不了解歷史文化知識的前提下去“拍腦門”“追流行”,以媚俗的眼光進行不負責任的臆造。

行穩致遠 讓藝術重回百姓生活

近年來,景德鎮憑借得天獨厚的條件,著力打造出“陶瓷文化 鄉村振興”有機融合的發展新格局,開辟出獨具景德鎮特色的陶瓷文化發展新方向、新場景。當地依托優越的自然條件和生態環境,持續推進生態文明、農耕文明與陶瓷文化的融合創新,將各方優勢資源匯聚于此,憑借國際最前沿的科技、人才、模式、資源等優勢,續寫出景德鎮的“新文化故事”,以此宣揚瓷都工匠精神,彰顯陶瓷藝術魅力,在瓷都大地上開拓出傳統陶瓷藝術創造性轉化及創新性發展的新路徑。

“如今,傳統文化迎來全面復興,在品質化消費與差異化消費趨勢的促進下,‘藝術生活化,生活藝術化’的消費理念不斷深入人心,傳統技藝與手工藝匠人趕上了好時代,我們應該抓住這個好時機,為景德鎮陶瓷,為傳統制瓷技藝積極推廣、大力宣傳,讓穿越千年的瓷都匠心,走進更多人的生活。”黃剛說道。

隨著移動互聯網的普及,越來越多的手工藝匠人開啟了網絡直播,黃剛也不例外。目前,鷺振堂與陶溪川手工制瓷簽訂了《直播扶持合作協議》,黃剛在工作之余,也成為了直播的主講人。在他的直播中,既沒有激情亢奮的演講,也沒有強大的優惠力度,更不會將作品與收藏保值進行強行關聯,他就像是一位剛從窯廠歸來的匠人,質樸的語言顯得十分“佛系”。在黃剛看來,開直播的目的非常簡單,他從沒想過通過直播能賣多少貨,能賺多少錢,他更愿意把直播作為一個結識新朋友的途徑,以年輕人喜聞樂見的形式,去展示傳統陶瓷技藝之美,展示振鷺堂的匠心之韻。

“青花瓷和我們的生活很近,每個人的家中都有青花瓷的身影,大到花瓶、魚缸,小到杯盤碗盞,但青花瓷又離生活很遠,因為生活中真正遵循傳統工藝制作出的青花瓷產品少之又少。可以說,青花瓷人人都見過,人人都認識,但是卻未必真正地領略過它的美。”黃剛說,“我能保證的是,消費者在我的直播間,購買到的每一件作品都是遵循傳統技法、經過純手工制作出的真正的非遺作品。即便是一件‘入門款’的小茶杯,也蘊含著匠人手工的溫度,我所做的就是給不了解青花瓷的受眾人群一個體驗的機會,拉低消費門檻,敞開傳承大門,讓更多的人通過我們的作品去了解真正青花瓷、真正柴燒瓷器的魅力。而這個了解的過程,必須以面對面的實際使用感受為前提,只有親自上手之后,用戶才能知道產品所蘊含的藝術魅力與文化品質。這是我們夫妻二人的匠人初心,也是振鷺堂為傳統非遺走進千家萬戶的實際行動。”

“不積跬步無以成千里,不積小流何以成江海。”在黃剛看來,世上一切美好的事物,都是慢慢得來的,就比如經過百年風霜而成材的大樹,歷經寒冷冬雨后破土而生的春筍,飽經烈日暴曬下的谷穗……作為一名新時代的制瓷匠人,即便面臨著傳承發展、經營壓力、創新風險等一系列的難題,但依然要不斷提醒自己要“慢下來”,這個過程就是“向下發力,向上生長”的必由之路。

“我和愛人田金蘭就是普通的手藝人,生活比較簡單,每天以制瓷為樂。工作之余,我們總愿意帶著孩子們去郊外走走,看山看水的同時,也仿佛看到了自己的創業之路和前行的方向,時刻提醒自己要堅守匠人初心,不斷將技藝復興與文化傳承的事業做好。在景德鎮這個匠人云集、工坊林立的大環境中,我們要守住初心、心口合一,哪怕荊棘滿路,哪怕道阻且長,都是對于我們匠心的鞭策,都是激勵我們不斷生長、奮發有為的動力。每當我們看到白鷺在天空翩然高飛的身影,就仿佛看到了振鷺堂的青花瓷承載著千年瓷都的文化魅力,飛出了景德鎮,飛向了全世界。”采訪結束時,黃剛對記者感慨地說道。

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。