2025,智駕開車動口不動手。

端到端已經成為共識,下一步應該怎么走?技術路線很不同,但功能體驗已經有了共識。

在剛剛閉幕的電動汽車百人會論壇上,大疆提出了生成式智駕,支持語音交互下令,還分享了L4級規(guī)劃。

元戎啟行周光透露VLA上車時間,指出激光雷達不再必要。

長安汽車陶吉分享了整車智能范式,可以和AI司機對話幫你開車。

更早前,理想汽車在GTC的分享中,也透露新系統(tǒng)將支持車主對話,指揮AI司機。

今年的智駕不只是機械地幫你開,你還能根據不同需求,指揮智駕靈活地開。

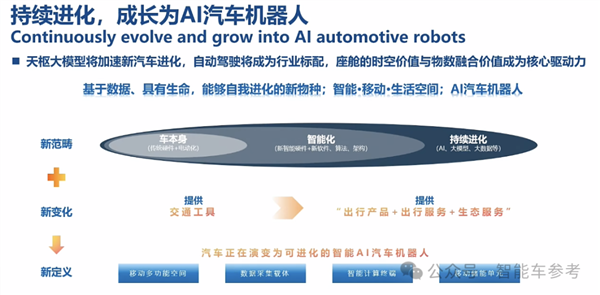

汽車不再是單純的交通工具,汽車機器人的概念從未像今天如此具體。

閱讀指引:

1、卓馭的生成式智駕與L4硬件方案

2、元戎VLA今年落地,周光:激光雷達不是必須的

3、陶吉:長安智駕,不止VLA

4、CTO吳會肖談長城AI轉型

5、博世勸退主機廠自研高速智駕,稱“FSD斷代領先”

卓馭的生成式智駕與L4硬件方案

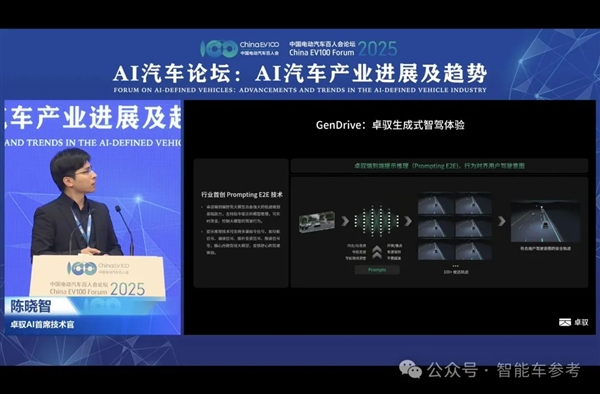

這是大疆車載獨立為卓馭后,首次亮相百人會。

卓馭AI首席技術官陳曉智分享了大疆的L2 最新進展,以及L3/L4規(guī)劃。

L2 方面,卓馭認為在端到端出現后,僅僅從擬人維度來評價智駕是不夠的。

目前主流的端到端都是基于模仿學習實現,堆大量數據模仿人類,因此得到的是人類平均水平和開車風格。

卓馭認為不同人開車風格有偏差,智駕擬人應該進一步細化,模擬司機個體本身開車的偏好。

卓馭將此稱之為個性化駕駛,你甚至可以去自定義智駕起步的快慢,跟車距離的不同風格。

模型也會學習你開車的記錄,把車主的駕駛風格融入為自己的開車風格,整個過程都是在端側完成的。

還支持語音交互,車上有老人,你可以讓智駕開慢點,趕時間就開快點,動動嘴就完成了。

下個月的上海車展就能體驗到,今年就量產,這背后是如何實驗的呢?

大疆結合世界模型,提出生成式智駕方案GenDrive。

這套智駕并非是基于直覺的一次性動作預測,而是有強大的推理能力,可以針對當前場景預測未來的N種可能,然后結合用戶駕駛意圖實現。

該系統(tǒng)同時支持端到端的提示推理,通過給模型輸入提示詞影響模型的輸出,這樣系統(tǒng)就能根據用戶用戶指令選擇符合用戶偏好的安全軌跡。

此外, 陳曉智還透露了卓馭的L3/L4級自動駕駛硬件方案,將上車激光雷達,結合以前的三目慣導做成一體化,采用英偉達Thor芯片,算力最高達1000TOPS。

陳曉智預告,L3和L4級自動駕駛能力后續(xù)也會逐步落地。

元戎VLA今年落地,周光:激光雷達不是必須的

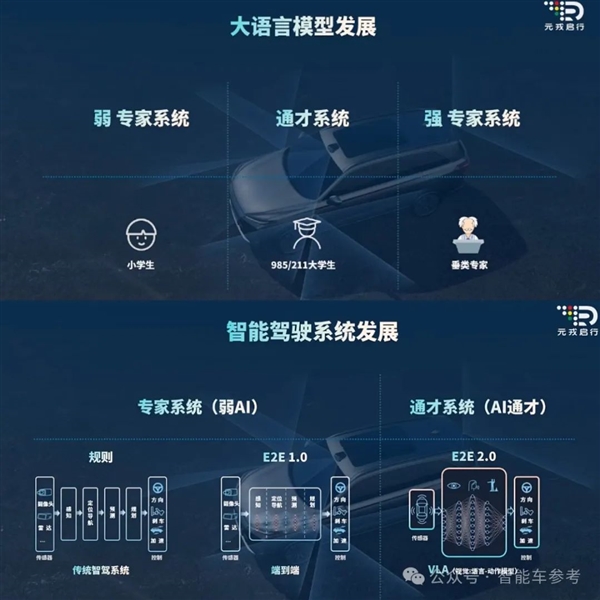

周光認為,自動駕駛的發(fā)展是跟著大模型在走。他用LLM對比智駕系統(tǒng)的發(fā)展,表示目前行業(yè)大都是端到端1.0,還有很多提前定義好的規(guī)則,依然不是一個通才系統(tǒng)。

通才系統(tǒng)即垂直領域的很多事情都能做,就像當年橫空出世的ChatGPT各種刷高考題,成績媲美985大學生。

對于實現自動駕駛的通才系統(tǒng),元戎有自己的主張:VLA。

用一個模型打通視覺、語言和動作,融合VLM和端到端,是對端到端的進一步發(fā)展,將于今年年中量產上車。

上車后能帶來什么體驗?

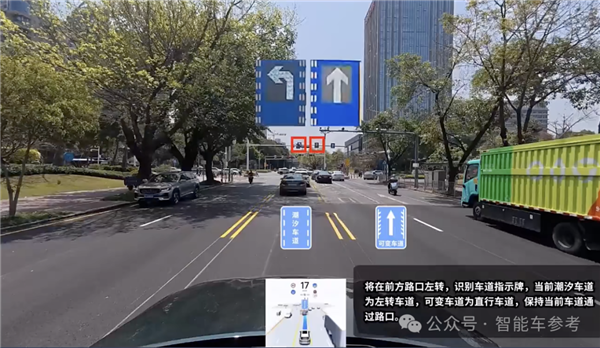

舉個例子,自己識別車道和指示,文字顯示呈現給車主,同步執(zhí)行動作。

值得關注的是,元戎的智駕系統(tǒng)將同時支持純視覺和激光雷達。

這又回到了老生常談的路線之爭,在周光看來AI的發(fā)展其實是重構生物大腦的過程,而對生物來說,激光不是必須的。元戎現在認為,結合成本來看,增加一個激光雷達的增益是非常低的。

“但為了最后0.1的提升,我覺得是有用的。”

此外,元戎的算法今年還將適配多個芯片平臺,今年會有超10個量產項目,覆蓋SUV、MPV和越野車等多款車型,下個月的上海車展會提供試乘和試駕。

陶吉:長安智駕,不止VLA

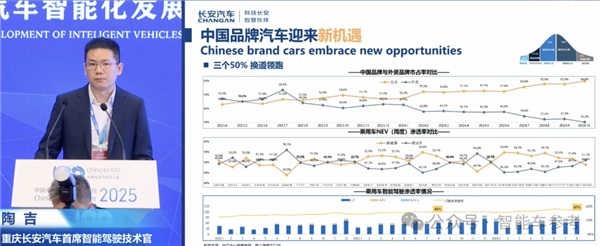

陶吉首先回顧了去年行業(yè)的三大進展:

自主品牌滲透率超過合資

新能源滲透率超過燃油車

L2級智能駕駛滲透率極大提高

作為長安汽車的首席智能駕駛技術官,陶吉接著把分享重點放在了智能駕駛。

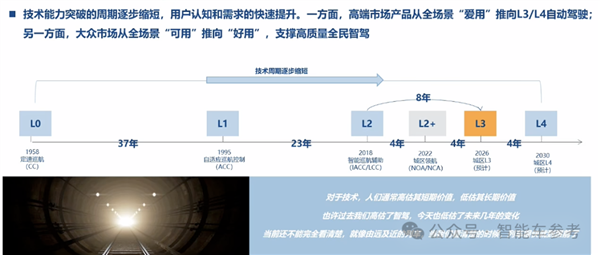

陶吉回顧了自動駕駛歷史的發(fā)展,從L0到L2 花費了數十年,而L2到L2 (城區(qū)NOA),L2 再到城區(qū)L3不過花了4年時間。

陶吉表示,自動駕駛已經駛入了快車道,預計L3到L4也不過4年時間,會很快到來。

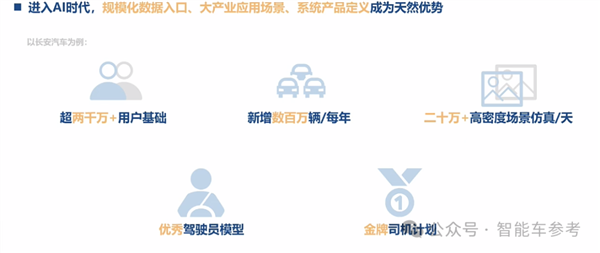

而主機廠在這場變革中具有優(yōu)勢,是數據的第一入口,這是主機廠做AI的天然優(yōu)勢,這里不僅是指駕駛行為還包括座艙等等。

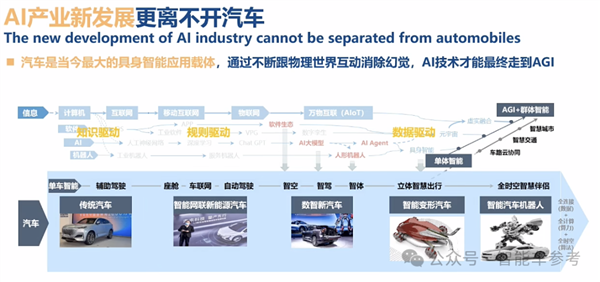

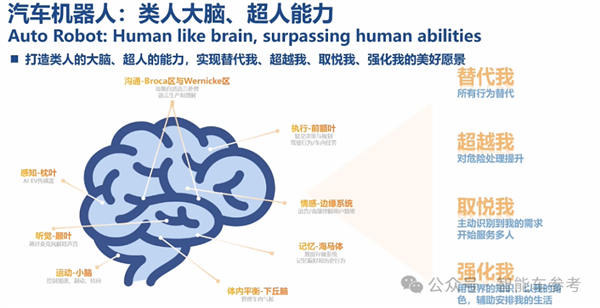

陶吉認為,汽車是目前物理AI最大的應用載體,大模型通過跟物理世界不斷互動,才能變得更聰明,AI才能最終走到AGI。

在與物理世界的交互中,汽車將不斷進化,汽車將具備生活空間、儲能單元和機器人等多種屬性。

汽車的大腦將像人,四肢又超人。

不過目前來看,汽車的大腦和四肢兩部分還比較割裂,座艙就是考慮艙內的問題,智駕也只考慮怎么開車。

如何將整車智能統(tǒng)一?

陶吉提出了整車智能,打造中央大腦。

目前正在落地的進展,就是長安的交互式智駕系統(tǒng),你可以語音給智駕下命令,調控智駕行為。

比如你對座艙說“小安,我頭有點暈”,智駕就會趕緊帶你停到路邊。

據陶吉透露,這套系統(tǒng)計劃今年落地長安的高階智駕車型。

聽上去有點像前面提到的VLA。

陶吉也表示,目前行業(yè)內VLA的概念很火,但陶吉提出的范式不僅限于視覺和語言,而是真正的多模態(tài)橫跨整車多域,因此更適合叫AI EV。

新技術范式對開發(fā)架構提出新的要求,AI EV需要跨域融合,不能僅限于過去獨立的APP開發(fā)。

由于大模型上車,也要考慮帶寬的影響,大模型瞬時產生多個token,如果傳送不及時也是一大問題。

最后陶吉還展望了更大的生態(tài),新時代的長安要打造海陸空立體出行,將在今年年底實現飛行汽車試飛,2028年下線人形機器人。

CTO吳會肖談長城AI轉型

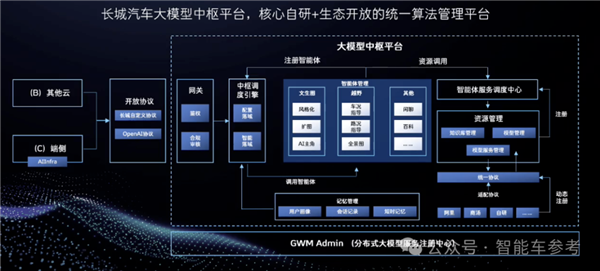

吳會肖的分享主要圍繞長城內部的AI變革。

在分享中,吳會肖透露長城搭建了行業(yè)首個RAG知識架構平臺,覆蓋研發(fā)、生產、供應和銷售等全環(huán)節(jié),可以處理多模態(tài)數據。

解決了很多內部問題,比如長城有五大品牌,多款車型,能夠提升產品的質量和細節(jié)把控。

然后是長城的算法革新,吳會肖介紹去年是長城的大模型落地元年,今年還會有更多應用。

但大模型種類多種多樣,如何用好大模型?

長城為此推出大模型中樞平臺,既能引用外部模型,也能更好地利用自家的算法。

第三點,是系統(tǒng)革新,長城的智能體應用。

長城打造的如影智能體是一個伴隨式對話AI助手,目前已在內部使用,以自研模型為基礎,可以調用前面提到的RAG知識平臺內部的知識,供長城的開發(fā)人員使用。

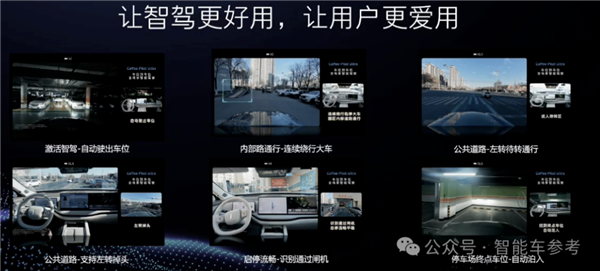

吳會肖在最后還介紹了長城智能駕駛的最新進展,透露「車位到車位」將落地,自己識別閘機通過。

博世勸退主機廠自研高速智駕,稱“FSD斷代領先”

博世智能駕控中國區(qū)總裁吳永橋體驗FSD后給自己帶來了很大震撼,他認為國內智駕頭部彼此差距不大,但“FSD斷代領先”國內智駕,至少領先1-2年。

然后吳永橋從供應商角度,分享了對智能駕駛發(fā)展的預判。

博世首先提出了一個不常見的概念:中階智駕。

然后具體解釋了中階智駕如何劃分:

功能上是高速領航和城市記憶領航輔助駕駛,底層算力80-150TOPS。

吳永橋預判,3年之內8萬到15萬之間的車型會標配中級智駕,而標配的東西可以交給供應鏈處理,主機廠會逐步放棄自研中階智駕。

吳永橋分析認為,首先,主機廠自研智駕成本很高,像博世去年做智駕就投入了20個億左右。

其次,人力投入的性價比不高,主機廠如果自研智駕要做投入一兩千人的團隊,也就做十來個車型。

供應商做智駕同樣的團隊可能對接七八個客戶,能做幾十個車型。

最后是時間的問題,主機廠全棧自研需要3年時間才能打通各個流程。

綜合考慮,吳永橋認為,高階智駕和L3等更高維度的自動駕駛適用主機廠自研。

標配的中階智駕則交給供應商,座艙才是未來差異化競爭的主戰(zhàn)場。

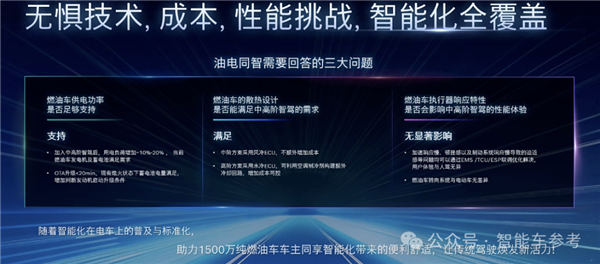

然后是油電同智,吳永橋從燃油車供電功率、散熱設計和響應等方面進行了探討:

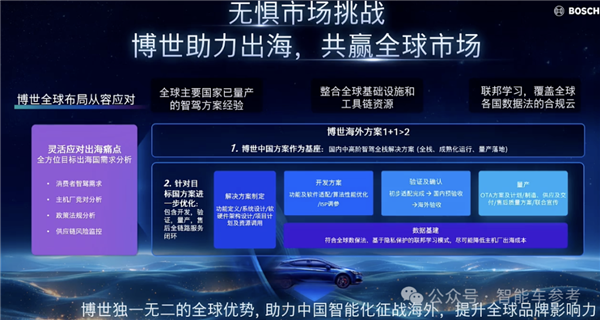

最后,作為全球知名Tier 1,博世還談到了當前主機廠出海面臨的多重問題,比如出海目的地的政策限制、數據安全要求以及數據閉環(huán)難,博世可以助力中國智能化出海。

吳永橋透露,目前博世的中階智駕已經落地了一個主機廠項目,博世會助力其出海11個國家。

每年的中國電動汽車百人會論壇都是大咖云集,新知涌現,實際上已成為行業(yè)的燈塔。

回想去年的百人會,彼時的大疆車載帶來了7000元成本的城區(qū)NOA套件,與諸多玩家一起成為「全民智駕」的基石,敲出普及之火。

元戎等頭部玩家,則率先提出端到端,今天也成為了行業(yè)共識,點燃性能之火。

而今年智能駕駛怎么發(fā)展,從論壇分享來看已經呼之欲出了。

更強大算力的芯片,和更海量的數據,支撐了泛化性更強的算法,以及更重要的是,智駕可交互。

這不僅僅給用戶帶來了更好的智駕體驗。

同時也意味著,當人可以用自然語言指揮車子,將自己帶往目的地時,我們駛向的不只是詩和遠方,也向機器人時代邁了一步。未來已來。

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。