2010 年 8 月 6 日早上 9 點(diǎn),在日本沖繩本島北部的名護(hù)市古希海灘,一位 58 歲的沖繩本地潛水教練正在海邊帶游客進(jìn)行入水前的教學(xué)。

站在不到膝蓋深的海水中,他腳下一踩,感覺(jué)踩到了什么堅(jiān)硬的東西,像是石頭。

圖源:fishesofaustralia.

突如其來(lái)的劇痛讓他跪倒在水中,神情痛苦、呼吸急促。幾分鐘內(nèi),他迅速失去了意識(shí)。

另一名教練沖過(guò)來(lái),看到他左腳底有明顯刺傷,趕緊用熱水沖洗并試圖吸出毒液。然而,在救護(hù)車(chē)抵達(dá)前,他停止了呼吸。

上午 10 點(diǎn) 35 分,不到兩個(gè)小時(shí),他在名護(hù)市醫(yī)院被正式宣告死亡。

他踩到的那不是石頭,而是世界毒性排名前列的一種魚(yú):毒鲉科。

毒鲉科(Synanceiidae)是輻鰭魚(yú)綱鲉形目的一個(gè)科,只在印度洋及太平洋發(fā)現(xiàn)。潮汐變化會(huì)將毒鲉帶到更靠近岸邊的地方,尤其是在漲潮或退潮時(shí)。它們可能被洋流推向淺灘或被困在潮池中。

在日本沖繩地區(qū),最常見(jiàn)的毒鲉種類(lèi)是玫瑰毒鲉(Synanceia verrucosa),當(dāng)?shù)胤Q(chēng)為“Oni-daruma-okoze”(鬼達(dá)摩石魚(yú))。

玫瑰毒鲉 圖源:australian.museum

它們的偽裝極佳,一動(dòng)不動(dòng)地趴在海底,顏色斑駁,常被誤認(rèn)為是巖石或珊瑚,所以也叫石頭魚(yú)。

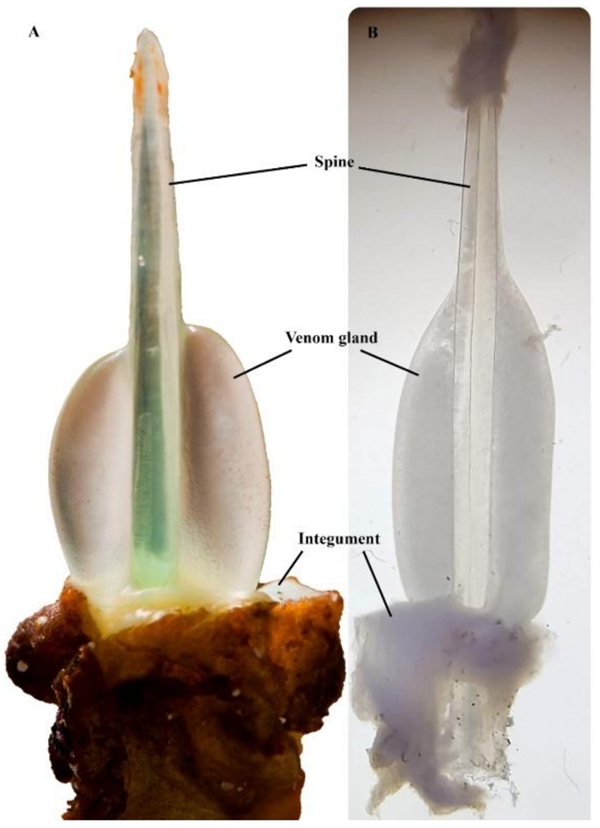

毒鲉的毒液由背鰭的 13 根尖刺釋放,毒液中含有多種復(fù)雜毒素,好比“毒素雞尾酒”,包含神經(jīng)毒素、溶血毒素、心血管毒素和蛋白分解酶。

毒刺 圖源:Mark McGrouther

當(dāng)毒液進(jìn)入人體,受害者會(huì)立即感到劇烈的灼燒痛感,疼痛可能持續(xù)數(shù)小時(shí)甚至數(shù)天。

毒液的快速作用可能引發(fā)嚴(yán)重后果:神經(jīng)毒素干擾信號(hào)傳導(dǎo),導(dǎo)致肌肉麻痹或呼吸困難;溶血毒素破壞紅細(xì)胞,引發(fā)組織缺氧;心血管毒素?cái)_亂心臟功能,可能導(dǎo)致心律失常或循環(huán)衰竭;蛋白分解酶破壞組織,加劇腫脹和壞死。

極端疼痛可能引發(fā)休克,神經(jīng)毒素可能麻痹呼吸肌造成窒息,心血管毒素可能導(dǎo)致心跳驟較弱者尤其危險(xiǎn)。

毒刺里的腺體 圖源:文獻(xiàn)

此外,刺傷傷口若處理不當(dāng),可能引發(fā)敗血癥,如 1915 年澳大利亞的約瑟夫·瓦塞爾因毒鲉刺傷后感染去世。這些機(jī)制讓毒鲉的毒性足以致命,尤其在醫(yī)療條件有限的年代或地區(qū)。

盡管毒鲉毒性極強(qiáng),多數(shù)刺傷僅導(dǎo)致劇烈疼痛而非死亡。

全球已知明確記錄的致命案例僅 2 起(1915 年澳大利亞和 2010 年日本沖繩)。每年報(bào)告約 800-1000 起毒鲉刺傷,但自 1959 年抗毒血清使用以來(lái),澳大利亞幾乎無(wú)死亡記錄。

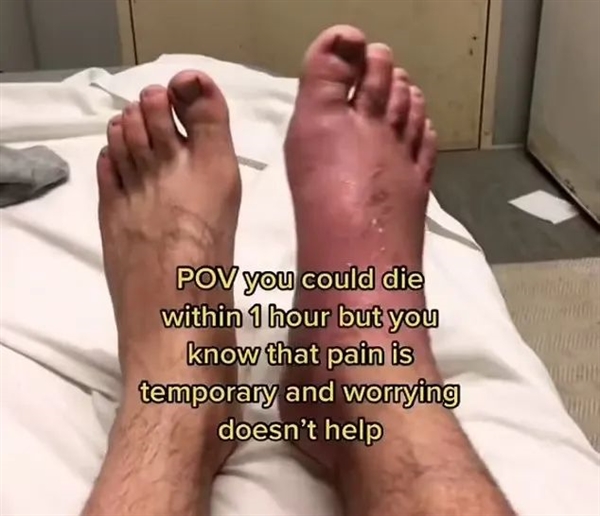

2022 年 4 月 22 日,31 歲的澳大利亞男子亞當(dāng)·克蘭西(Adam Clancy)在昆士蘭摩頓島沿海水域涉水時(shí),不慎踩到一條偽裝極好的毒鲉。

事發(fā)當(dāng)晚,克蘭西并未立即就醫(yī),而是用熱水浸泡腳部,并拒絕了現(xiàn)場(chǎng)急救人員提供的止痛藥。

他用兩杯威士忌和一瓶紅酒勉強(qiáng)入睡,并在接下來(lái)的幾個(gè)月中繼續(xù)忍受疼痛,堅(jiān)持工作。他還在 TikTok 上發(fā)布視頻,自嘲“自己可能是史上最淡定的疼痛患者”。

腳都腫了 圖源:adam clancy

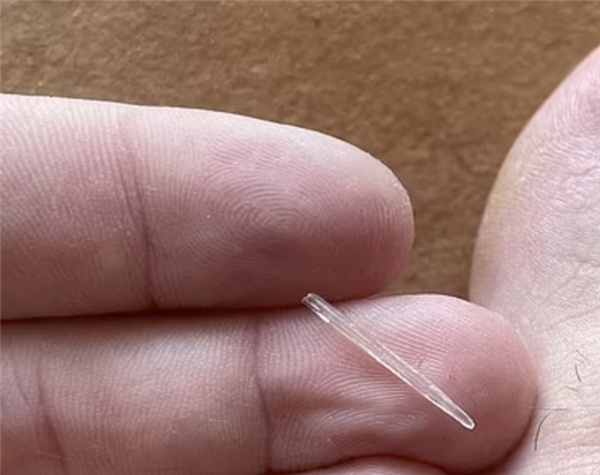

盡管最初的疼痛有所緩解,但數(shù)月后,克蘭西依然感到腳部不適,并懷疑有異物殘留。

最終,他在家中使用剃須刀做了個(gè)“小手術(shù)”,在洗澡時(shí)擠出了一根長(zhǎng)達(dá) 2 厘米、透明如塑料片的毒刺。

圖源:dailymail

這樣的案例還有很多,為什么它毒性強(qiáng)卻不易殺人?

因?yàn)槎诀啿⒎侵鲃?dòng)攻擊型動(dòng)物,刺傷通常為防御行為,釋放的毒液量有限,通常不足以致命。毒鲉的毒液儲(chǔ)存在刺根部的毒腺中,單次注射的劑量可能僅引起局部和輕度全身癥狀。

還有一個(gè)原因就是和受害者體質(zhì)有關(guān),健康成人的耐受力較強(qiáng),而兒童、老人或有基礎(chǔ)疾病者風(fēng)險(xiǎn)更高。

如果處理得當(dāng),比如用熱水浸泡(45°C~50°C,15~20 分鐘)可部分變性毒液蛋白,緩解疼痛。然后吃上止痛藥和抗毒血清,大概率能有效控制癥狀。

那么,問(wèn)題來(lái)了,它好吃嗎?

過(guò)往毒鲉屬的品種均屬非食用魚(yú),無(wú)任何經(jīng)濟(jì)利用。不過(guò)到了 1990 年代,有香港的酒家成功去除魚(yú)背的毒刺后,發(fā)覺(jué)魚(yú)肉的肉質(zhì)鮮美,因此把它們搬到食桌上。

在福建南部的閩南地區(qū)和廣東、香港等地,它絕對(duì)是高檔食材,但也是真的貴,感興趣可以自行查價(jià)格。

正在處理食材 圖源:網(wǎng)絡(luò)

毒鲉的肉白白嫩嫩,口感像鱈魚(yú)和鯛魚(yú)的“混血兒”,緊實(shí)又滑溜,帶著大海的甜味,腥味幾乎沒(méi)有。清蒸吃起來(lái)清甜,刺身鮮得像在海邊,湯里軟糯養(yǎng)胃,麻辣版又香又帶勁。

好吃歸好吃,做之前得悠著點(diǎn),畢竟它還是有毒的。

參考文獻(xiàn)

[1]https://www.mdpi.com/1660-3397/19/6/302

[2]https://fishesofaustralia.net.au/home/species/3341

策劃制作

來(lái)源丨把科學(xué)帶回家(id:steamforkids)

作者丨蘇澄宇

責(zé)編丨鐘艷平

審校丨徐來(lái) 林林

鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標(biāo)記有誤,請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。