齊魯晚報·齊魯壹點 吳雙 通訊員 劉瑞雪

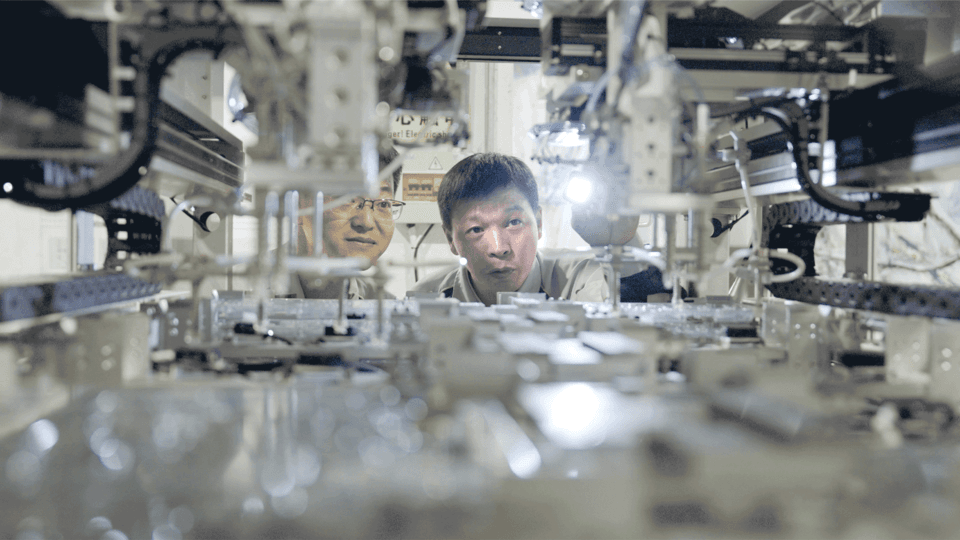

王新福,歌爾股份有限公司裝調技師,2025年“全國勞動模范”,曾獲“全國五一勞動獎章”“全國制造業先進基礎工藝人才獎”“齊魯大工匠”等稱號。20多年來,王新福以一把鉗工錘為筆,以創新為墨,從普通鉗工成長為行業領軍工匠,詮釋著新時代的工匠精神。

與毫厘較勁的“倒騰匠”

時光倒流至2000年,18歲的王新福背著行囊走進哈爾濱機械中專的校門。這個來自山東的少年,握著父親省吃儉用攢下的學費暗暗發誓:“好好學,有個一技之長,當上‘技能工’‘金藍領’,賺錢養家。”在實訓車間,他總被老師傅戲稱為“倒騰匠”——別人下班后,他還在機床前反復拆裝零件,手指被鐵屑劃出道道血痕也渾然不覺。“一個發動機有一萬多個零件,我總是想把它全拆開來看看,老師傅們都管我叫‘倒騰匠’”談起機械的王新福,總是有著一股渴望將其“庖丁解牛”的熱情,從一個零件到一臺設備,每一個精巧的細節都值得仔細端詳。

正是這份執拗,讓初入歌爾的王新福迅速嶄露頭角。“我就像是個救火隊員”,每天帶著團隊去車間發現問題,頭腦風暴研究解決方案,車間試用,然后投產。

2020年,公司生產線重大改造升級,一項幾乎不可能完成的任務擺在王新福團隊面前——在產品中增加注塑網布,裁切誤差精度要在0.025mm以內,這相當于發絲的五分之一,而行業內通常采用手工裁切,效率和良率極低。沒有師傅引領,沒有經驗借鑒,僅有5個月時間。

面對挑戰,王新福沒有絲毫猶豫,帶領團隊一頭扎進研發工作中。他們大膽創新,決定以免調模式設計刀具替換人工換模。在半個手掌大的區域內,將刀柱限位精確到0.01mm、刀環角度精確到0.5°,這是常人難以想象的精細程度。無數個日夜,他們在車間里反復試驗,失敗、調整,再失敗、再調整。

最終,他們開發出全新免調限位及控制角度工藝,成功破解音網因無法裁切導致拉絲變形的難題,在規定時間內實現技術革新。注塑網布裁切良品率提高58%,裁切效率提高5%,刀具壽命提高70%,年創造效益超1500萬元。這一成果震驚行業,成為一線技術工人挑戰世界級工藝的典范。

智能革命的破壁者

在智能改造領域,王新福同樣成績斐然。他帶領團隊實現產品全自動智能化生產工藝的革命性突破,獨創的“超薄音網自動校正裝置搬運技術”“音網吸嘴代替傳統粘黏取放方式”,使生產效率提升60%,為公司節省人力40%,節約金額500萬余元。自主開發的“快速自動檢測技術”,突破動態視覺計算不用停機拍照的瓶頸,應用收益近百萬元,助力歌爾打造新一代智慧工廠。

VR等智能穿戴產品的點膠覆蓋均勻性一直是業內工藝難題,高良率自動化生產在國內更是空白。王新福主動挑戰這一技術盲區,帶領團隊通宵達旦驗證調試。那段時間,他幾乎吃住在車間,每天收集設備數據,與團隊成員保持密切聯系。他們拆解制造工段,在點膠工藝、上下料倉機構等方面大膽突破,經過無數次的驗證、研討和總結,終于解決產品涂膠不均、溢膠的難題,良率提升60%,實現自動化生產100%的突破,填補相關領域技術空白,極大提高公司產業競爭優勢。

薪火相傳的擺渡人

王新福深知,一個人的力量是有限的,團隊的力量才是無窮的。他懷揣感恩之心,用心培養人才。多年來,完成自動化專業知識培訓500多課時,參訓員工數千人次,攻克課題200余項,研發新技術新工藝80余種。

2022年,王新福牽頭成立王新福勞模(工匠)創新工作室,創新團隊成員包括濰坊工匠1名,濰坊首席技師4名,高級工程師2名,高級技師3名

王新福毫無保留地將自己的經驗傳授給徒弟,教給他們“反思”和“總結”兩個“法寶”。在他的悉心指導下,徒弟們快速成長。在2022年山東省國防機械電子創新創效競賽中,他們榮獲“創新型班組”的光榮稱號;2023年,在他的指導下,工作站核心成員完成的“歌爾智慧工程2.0”更是勇奪第十二屆山東省青年創新創業大賽數字經濟專項金獎,為公司打造出了一支素質高、技能高、效率高的優質創新團隊。

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。