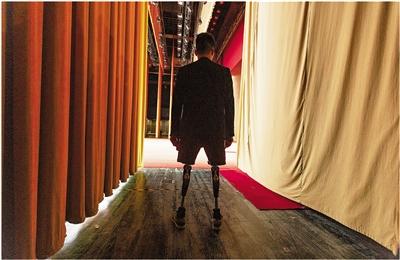

2025年3月,李安強踩著頂級碳鋼假肢,信心滿滿地從后臺走向前臺。

2025年3月,人群自發地駐足于通道兩側,夾道歡送,熱烈的掌聲如潮水般響起。

2012年8月,杭州公益組織邀請汶川地震傷殘學子在西湖邊參加夏令營。

2008年9月,四川成都假肢廠,張鳳練了一天穿假肢站立,因為假肢磨得她的殘肢很痛,長時間站立腰也很酸,她失落得哭了,把兩條假肢甩在了一邊。

2025年3月,張鳳作為汶川地震傷殘學子代表在浙江省人民大會堂發表勵志演講。

2025年3月,干媽王志航一直支持著他們,她也是傷殘學子們與杭州公益組織間的聯系紐帶。

初夏的杭城,細雨如絲。田建明緊握著手機,凝視著屏幕上的電子請柬,淚水不禁濕了眼眶。請柬中的張鳳,身著白色婚紗,笑得燦爛。那隨風舞動的裙擺,仿佛在訴說著新生的喜悅——誰能想到,這位幸福的新娘曾是汶川地震中失去雙腿的北川女孩。

“田叔叔,我今年國慶節結婚,盼您來成都參加婚禮!”在“5·12”汶川特大地震17周年前夕,杭州公益人士田建明,接到了張鳳的電話和寄來的請柬。

跨越十余年的愛心守護

掛斷電話,田建明心潮澎湃。十幾年前,在成都志愿者王志航牽線下,他所在的公益組織與張鳳等20余位在汶川地震中受傷致殘的北川中學學子結緣,從此開啟長達十余年的公益助學之旅,從中學到大學,直至研究生。田建明感慨:“我們給予幫助,也從孩子們身上汲取力量。他們的堅強勇敢,讓愛與責任如火炬,溫暖傳遞。”

今年3月底,張鳳和高中同學李安強,作為優秀代表受邀來杭參加公益活動并演講。短短5分鐘,他們的故事讓在場所有人為之動容并心生敬佩。

張鳳與李安強,皆為2008年汶川地震幸存者。17年前,高一的他們,在地震中失去雙腿;17年后,他們憑借假肢站立,學業有成,開啟別樣人生。張鳳研究生畢業后,在成都創辦咸魚心理咨詢工作室;李安強留美歸國,回成都創業開辦假肢康復中心。

“折翅天使”從渡己到渡人

“那是個晴朗的下午,我穿著淺藍色兩件套上衣,化學老師正在上課。”張鳳在回憶錄中如此描述2008年5月12日那個改變她人生的下午。據官方數據,北川中學有2000余名在校生,地震中有近1000名學生遇難。地震后,被深埋在廢墟中的張鳳頑強地堅持了一天一夜,最終被救援官兵從殘垣斷壁中救出后送至重慶搶救。在重慶,張鳳經歷了4次截肢手術以及危險的腎衰竭,闖過數道鬼門關,終于活下來,但卻永遠失去了雙腿。之后,張鳳又在成都四川假肢廠進行康復訓練。

為了盡早恢復生活自理,重返學校,張鳳勇敢忍受殘肢與假肢的磨礪之苦,每天刻苦訓練。在四川假肢廠期間,她還受到了志愿者王志航的照顧,王志航后來也成了她的干媽,成為她生命中的貴人。此后,也是在王志航的牽線下,張鳳等20余位汶川地震傷殘學子得到了杭州公益組織長達十余年的援助。重回北川中學后,張鳳努力學習,先是考入成都師范學院,后又考取北京郵電大學心理學碩士。

學成后,張鳳終于得償所愿成為一名心理咨詢師,從此可以去幫助更多人。到今年3月份,張鳳個人心理咨詢服務人超1700人次,工作室心理咨詢服務人超1萬人次。

都說,“越努力,越幸運”,今年國慶節,張鳳要嫁人了。她與未婚夫相識于北京,未婚夫也是一名心理咨詢師。

“鋼鐵俠”從自閉到自信

抖音搜索“李安強”,你會看到一個踩著頂級碳鋼假肢的帥小伙帶領著穿上假肢后的殘疾朋友迎面走來的視頻。曾經的李安強因失去雙腿而自閉,如今的他,人稱“半個IronMan”(鋼鐵俠),全網50萬粉絲,常在全國各地發表勵志演講,感動無數人。

2008年,李安強16歲,學習成績名列前茅,且多才多藝,會彈吉他、跳街舞,還是校籃球隊的主力。

地震發生時,李安強大喊,“這是地震,快躲到課桌下面。”一天一夜后,李安強被武警官兵從廢墟中救出,卻永遠失去了雙腿。

回到北川中學復讀高一后,李安強一邊刻苦學習,一邊努力進行假肢康復訓練。他的初衷很簡單,“不想被人一輩子照顧!”他每天用僅剩20厘米的殘肢去承受整個身體的重量,一次又一次的摔倒,一次又一次磨得血肉模糊。5個月后,李安強站起來了。此后,李安強考入四川大學,川大特地為他頒發了001號錄取通知書。從川大畢業后,李安強又考取美國新澤西州立大學攻讀公共事業管理碩士,并以全優的成績畢業。

2019年,李安強在自媒體上發布了自己穿戴假肢行走技巧經驗的視頻,他自信從容的步態,引起很多人關注和咨詢。2021年,為了幫助更多殘疾朋友,李安強選擇成為一名假肢康復師并創辦假肢康復中心。“幫助殘疾朋友實現行走的夢想,是很有意義的事情。”李安強說。

命運以痛吻我,我卻報之以歌。17年來,這些汶川地震傷殘學子在聚會時常常會一起唱起手語版《感恩的心》和《隱形的翅膀》,每一次他們都唱得投入動情,目光澄澈的他們信奉歌里的每一句話,“終于翱翔”“飛過絕望”“讓我有勇氣做我自己”。

記者手記

看見生命的力量

羅曼·羅蘭曾說:“真正的英雄是看清了生活的真相卻依然熱愛生活的人。”張鳳與李安強代表的是汶川地震傷殘學子這個特殊群體,他們曾在地震的黑暗深淵中掙扎,身體的殘缺一度似是命運無情的宣判,但是他們以非凡的勇氣和毅力,在絕望中尋得希望的曙光,一步步走向新生。看見他們的蛻變,我由衷感慨——新生,絕不只是劫后余生的幸存,更是在傷痛中重塑自我,在困境里篤定前行的堅韌。作為記錄者,我有幸見證這份新生,更從中讀懂生命的力量。它讓我堅信,無論生活給予多大磨難,生命的力量總能創造奇跡,引領我們穿越黑暗,邁向光明的新征程。

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。