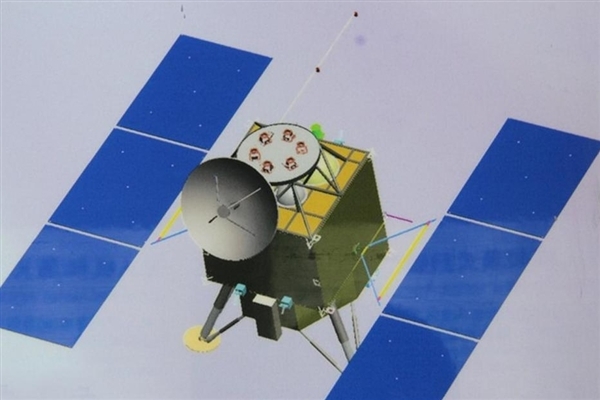

5月18日,行星探測工程“天問二號”探測器在西昌衛星發射中心按計劃完成技術區總裝、測試、加注等工作后,順利轉入發射區。

后續將按計劃開展各項功能檢查、聯合測試等工作,計劃5月底擇機實施發射。

天問二號探測器由中國航天科技集團有限公司五院抓總研制。

此前,執行天問二號發射任務的長征三號乙運載火箭已于5月14日順利由技術區轉入發射區,并完成吊裝、對接等工作。

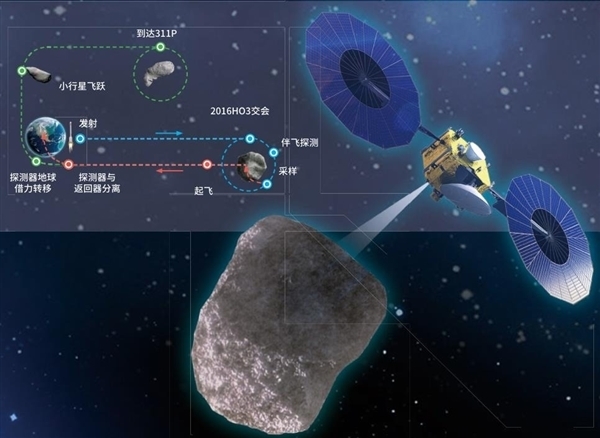

天問二號將一次實施小行星2016HO3伴飛、取樣、返回和主帶彗星311P伴飛探測等多項任務。

2016HO3小行星的特殊之處在于,它既不是地球的天然衛星,也不屬于典型的近地小行星,而是被歸類為地球“準衛星”,軌道十分獨特,繞太陽公轉周期為365.4天,與地球的365.25天幾乎完全同步,而在過去的一百年中,它與地球始終保持著軌道共振。

2016HO3作為太陽系的活化石,記錄了太陽系形成初期的原始信息,對于研究太陽系的起源和演化有著重要意義,同時對于地月系的研究也提供了獨特的視角。

此外,它極端的自轉速度和穩定的軌道特性,還可以為研究小天體演化機制和小行星撞擊預警提供新的線索。

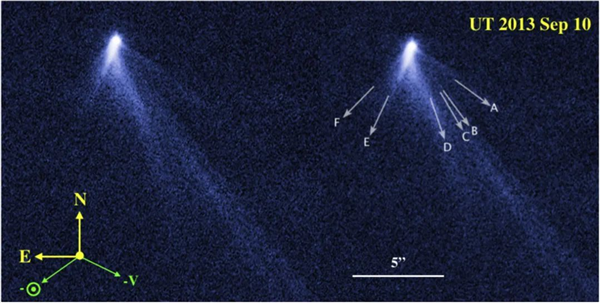

311P(也叫311P/Pan-STARRS)彗星不僅擁有小行星的穩定軌道,還持續釋放塵埃,是人類確認的第七顆主帶彗星,也是迄今為止形態最奇特的一顆。

它位于小行星帶內側,距太陽約3.15億公里,距離地球最近的時候約有1.3億公里,平均軌道速度17.9千米每秒,軌道周期3.238地球年。

它的塵埃中是否含有水分子?它的噴發能量從何而來?六尾結構如何維持穩定?這類富含水冰的天體是否普遍存在?如果小行星帶中真的存在水冰,地球海洋的起源是否需要重新審視?

到時候,天問二號探測器的每一次數據回傳,或許都將重構人類對太陽系演化的認知。

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。