在快節奏的當下,坐綠皮火車慢悠悠出游是一種奢侈。主動選擇綠皮火車的人,顯然不著急到達終點,而更看重路途中的風景和情感狀態。

文化和旅游部以及交通運輸部的數據顯示,今年“五一”長假國內有3.14億人次出游,其中鐵路客運量為1.017億人次,占近三分之一。中國人與火車之間的親密關系長達數十年,整個國家龐大的鐵路網絡連接起人們的家鄉與目的地。

隨著高鐵的快速發展,綠皮火車越來越少。與之伴生的老鐵道、小城鎮和舊工廠,也在被遺忘。懷念是一種巨大的吸引力,很多有心人搶在舊事物消失之前,去體驗和記錄。

旅行作家、攝影師齊棟(筆名、網名“巴伐利亞酒神”)就是一位有心人,他的綠皮火車旅行寫作已經持續了20多年。齊棟出版了《老火車的時光慢游》《綠皮車站》《我乘火車穿過俄羅斯》等書,曾在多家旅行網站上分享經驗,并在央視紀錄片《乘著綠皮車去旅行》中出任嘉賓。

小時候,齊棟把火車視為玩具。打開綠皮火車的車窗,把頭伸到窗外吹風,讓他覺得自己“像個船長”。如今,他的探訪之旅卻帶有“搶救”性質,與地方城鎮、交通和社會的變遷賽跑。

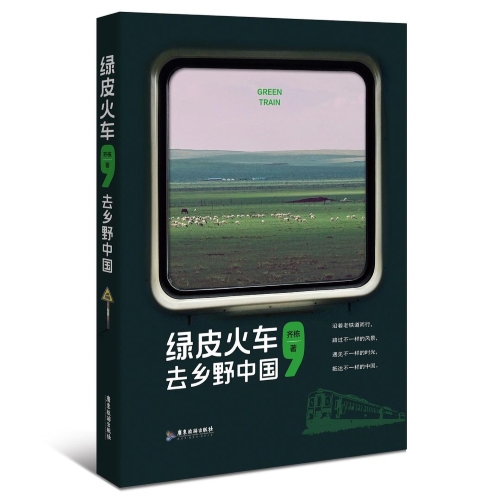

“每個現代人都應該意識到,中國不僅有高速鐵路和快捷便利的高科技生活,更有很多被有意無意遮擋在主流視線之外的事物。”齊棟在新書《綠皮火車,去鄉野中國》中寫道。書中記錄了他近年在內蒙古、貴州、重慶、四川、云南、河南、湖南、陜西和江西乘坐綠皮火車的行程。

齊棟希望,隨著商業力量的不斷注入,地方政府、企業和有識之士可以攜手合作,讓綠皮火車成為更完善、更方便、更受歡迎的文旅出行選項。他很看好這個市場的潛力,因為喜歡慢生活、對廣闊的中國腹地充滿興趣的旅行者,正變得越來越多。

開啟車窗吹著風,去看更真實的中國

《綠皮火車,去鄉野中國》一書的封面,被設計成一面大大的車窗。“窗外”綠油油的草原一望無際,羊群背后是牧民的家。這是坐火車去遠方時,常能看到的一種風景。

齊棟認為,坐綠皮火車旅行是一種“走馬觀花”,給人以非常舒爽且沒有危險的體驗。他說:“火車會帶你穿越很多荒蠻的地區,經歷大漠、雪山、草場等各種自然景觀。只需開著窗,就能像孩童一樣,看遍整個世界。”

齊棟用文字和照片記錄了很多美景。在內蒙古牙林鐵路的4181次(海拉爾—滿歸)綠皮火車上,能看到成排的落葉松,深秋把森林染成金黃色。在老成渝鐵路上,齊棟乘坐5612次(重慶-平等)綠皮火車沿著長江徐徐前進,青山綠水沁人心脾,遠看江邊小鎮就像一套精致的模型。

齊棟的母親曾是一名從上海到山東插隊的知青。“80后”齊棟上小學時,就有多次往來上海、山東的經歷。“80年代,相對來說物質并不豐腴。當時,火車對小孩的吸引力非常大,坐在綠皮火車上,打開窗戶伸出頭去,風吹在臉上,我感覺自己是一位船長,像駕駛大船乘風破浪在航行。”齊棟笑稱,童年美妙記憶埋下的種子,使他成年之后坐火車旅行總有一種快樂的感覺,總想接著坐。

在高鐵時代到來之前,綠皮火車主導著我國的鐵路客運。但隨著高鐵線網的延伸和幾輪鐵路大提速的實施,綠皮火車被大量替代。尚存的綠皮火車也發生了“質變”,其主力已經換成了不可開窗的空調車。記者在今年“五一”假期乘坐的C313次(昆明南—西雙版納)列車也穿上了“綠色馬甲”,但其屬于城際動車組,時速在120km左右,37分鐘就把記者從昆明南送到了玉溪。

一提到空調車開不了窗,齊棟就有些遺憾,他認為真正的綠皮火車帶來的是非常不一樣的感覺。不僅僅是風,綠皮火車的慢,它蜿蜒曲折的線路及其途經的地方,讓人能看到不一樣的中國。齊棟稱之為“鄉野中國”,他經常會不趕時間地坐車,不設計那么周密的計劃,“我更愿意坐慢火車,在車上看一點一滴,看從一個城市、一個鄉村到另外一個地方之間的過渡”。

很多普通人也因此帶著奇遇走進了齊棟書中。在四川樂山的金口河,三線建設814廠家屬區的一家國營理發店“紅華理發館”還開著,店里保持著上世紀80年代的風格。穿著白大褂的理發師大姐對齊棟說:“像你們這種拿著相機進來的人,總是大驚小怪的。”在一列從湖南懷化到貴州凱里的火車上,齊棟持票對號入座,被兩個一臉兇相的男人拒絕。過了幾站,他竟看到那兩人被公安帶走了——他們是被通緝的逃犯!

真正的綠皮火車僅剩兩對,卻成了網紅

在中國鐵路12306客戶端上,現在能買到的非空調綠皮火車僅剩下兩對,這可能是大眾并不熟知的一個“冷知識”。但這兩趟車卻是名副其實的網紅,它們都開行在成昆鐵路上,途經四川大涼山地區,即5633次(普雄—攀枝花南)、5634次(攀枝花南—普雄)和5619次(峨眉—普雄)、5620次(普雄—峨眉),車上的常規乘客有帶著家禽去出售的彝族鄉親、上學或返家的學生,以及裝備齊全的自媒體創作者們。

齊棟認為這兩對列車可能是中國當今綠皮火車處境最典型的寫照。車走得慢,5633/5634次全程353公里(耗時9小時18分),平均每12分鐘停一站;票價便宜,最低僅2元;車廂環境“相當硬核”,齊棟坐在座位上,忽然有鴨子來啄。此外,相關畫面在短視頻平臺和社交媒體上鋪天蓋地,各地網友帶著獵奇與朝圣混雜的心態上車拍攝。

官媒稱贊這兩對列車的扶貧公益性,齊棟對這一點很認可,而他更為看重的是車上彝族同胞的真實生活。2018年,齊棟和央視紀錄片《乘著綠皮車去旅行》攝制組一起登車。他上了列車的最后一節去體驗,這是行李車改裝而成的“牲口車廂”。按照鐵路的一般規定,人畜不能混乘,但為給鄉親們販售家禽家畜提供方便,列車特意進行了改裝。“不偏不倚,我剛上這節車廂,一只羊就把屎拉在了我的腳上。萬萬想不到,羊屎蛋落在腳上會那么疼,真是萬炮齊發的感覺!”齊棟回憶道。

如果在周五坐車,還會遇到通勤的彝族學生大軍。西昌附近的月華站離中學比較近,車到站之后,列車員非常緊張地下車接學生們一個個上車。“盡管是一個很小的站,但每個人都會走過一個安檢儀,有節奏地讓儀器發出‘滴滴滴’的聲音。成百上千的學生涌入綠皮車,有點像蟻群在吃大青蟲。”

學生們學習都很用功,上車后就會坐下拿出書本寫作業。齊棟采訪了身邊的一些學生乘客,得知有的孩子家遠得超乎想象,在成昆鐵路小站下車之后,還要再翻山越嶺走十幾個小時,翻過幾座大山,才能回到村里,回到家。然后周一凌晨,天不亮就出發,踏上相反的路,到火車站月臺上等車回校。

“如果你是抱著拍照打卡等目的坐上這趟火車,拍攝時一定要記得尊重他人,尊重當地習俗。”齊棟認為,“大涼山扶貧綠皮火車”是一個很好的田野調查現場,如果說大城市、飛機、高鐵是“中國的A面”,這樣的綠皮火車上,就能看到“中國的B面”。他希望,當人們有機會通過綠皮火車去觀察社會時,既對乘坐環境有十足的心理準備,也要充分去享受有趣的遭遇,去觀察到更豐富的東西。2010年左右,齊棟第一次坐上成昆鐵路上的綠皮火車,看到一車身穿傳統民族服飾的彝族鄉親——他們平時就是這樣穿著漂亮的衣服出門。那一幕讓他感覺像時光穿越。過了10年,重返這條鐵路時,齊棟發現一切都沒有變化。“一些當時還年輕的人,現在稍微蒼老了一些,像他們的父輩一樣穿著一身民族服飾。時代的發展究竟以什么作為參照物呢?”

也許就是每個人手上的智能手機,標記了時光的流逝,現在的乘客都會刷著抖音、快手,看短視頻消磨時間。齊棟覺得,衡量事物的發展變化,可能無法找到絕對的東西作為參照物,各種因素像擰在一起的麻花。有些始終沒變,有些已經突飛猛進,只有深入到地方去看,才能發現真正發生著的變化。

對話齊棟:

綠皮火車有潛力成為受歡迎的旅游產品

第一財經:現在鐵路常規開行的綠皮火車在減少,另一方面也不斷有地方政府、旅游開發商推出旅游列車產品。你覺得這方面的前景如何?

齊棟:肯定有前景,現在已經有一些好的旅游列車產品出現了,高端列車相對多一些,比如呼倫貝爾號、絲路夢享號等。以后也會有一些更接地氣的產品,更適合背包客等人群的消費能力和需求。讓產品線更豐富,需要一個過程。日本有很多知名的旅游列車,中國這方面也會發展起來的。

旅游列車符合現代人的旅行需求,它對現代人的旅行有補充作用,也能把只能跑慢車的老的鐵路利用起來,避免浪費。我覺得自由度可以更大一些,不一定拘泥于某一條線路。設計一些省內或省際之間的聯動,對地域發展,對游客的旅行選擇,都是很好的。

第一財經:據你觀察,這些創新做法是不是應該更多靠商業的力量,讓一些能夠實施運營創新的主體去嘗試?比如旅游開發公司,或一些個人。

齊棟:沒錯,我覺得這也是一個如何實現效率最大化的問題。把旅游與常規運輸結合起來,找到最簡約的方式,同時也要讓更多人知道這些出行產品。

現在的定制列車,絕大多數都是由一些商業公司運營,它們與國企有一些合作,但國企并沒有直接參與到商業運營中去。一般來說,有專門策劃能力、掌握成熟運作方式的公司,會有各種各樣的想法,有很多經過商業考量的方案。更多的主體加入進來,會從各自的角度,量身設計適合目標人群的產品。就像近年中端酒店逐漸發展起來了,對以前高端酒店和普通連鎖酒店為主的市場是個很好的補充,廣大的旅游人群就有了更豐富的選擇。

第一財經:如今高鐵越來越多,很多地方的普鐵廢線、慢車取消,有些城市就沒有火車路過了。這帶來了很多影響。你覺得各地可以在公共服務等方面做一些怎樣的應對?

齊棟:這個問題現在挺大的,老鐵路上能看到很多例子。比如湖南省安化縣,它的火車站安化站離縣城非常遠,下火車要先坐船3個小時,再換乘公交車才能到達縣城。過一陣子我打算去一趟,體驗并記錄一下。

有很多高鐵站用城市冠名,但其實距離城市很遠,需要做好配套服務。一個城市如果真的想用新車站來打出城市品牌,服務一定要跟得上,車站要有公交車、接駁車,且間隔時間不能太長。

加強宣傳也是必要的。得讓別人知道有這樣的車站,可以到這里來坐車。我們這些愛好者出去旅行要查地方信息、查交通路線,可靠的官方信息和更豐富的引導就很重要。現在比較流行上小紅書查,但上面的旅行和交通信息即時性比較強(可能并非最新信息),還可能出現眾說紛紜的情況,缺乏可靠性。

有時是用戶個人思想的強烈表述,有一些偏見存在,比如發布者評價某路線“請避雷”等。所以,明確完整的信息發布是很重要的。在車站安裝實時車次動態顯示屏,至少貼出班次時刻表,也是好的。

我相信隨著鐵道愛好者群體的擴大,越來越多中國人的鐵道旅行意識更強,鐵道旅行的概念已經變得更成熟,越來越多人會通過社交媒體,把看到的、拍到的東西發到網上去。有關部門看到這些,相應也會跟進,作出一些改變。

第一財經:坐綠皮火車是一種情懷,你對宣傳綠皮火車文化有什么好提議?

齊棟:在上海已經有不少例子。最近有一個特別火的咖啡館,一尺花園(淞滬鐵路月臺店),就是在中成智谷創意設計中心園區里,用綠皮車廂打造了一座咖啡館。在大柏樹的淞滬鐵路江灣站舊址,也有一家瑞幸咖啡開在一列綠皮火車上,這個地方做得很早,我覺得是一個很好的起點。

現在在很多城市的廣場或公共場所,都能看到綠皮車廂,它的使用方式大多是開咖啡館、公益圖書館等。有的是把車廂里面稍微裝修一下,作為一個打卡的空間,或作為地方科普宣傳、博物館之類的文化空間。

為什么會把車廂用起來?我覺得首先是大家心里有情懷,都知道綠皮火車是有獨特性的。有一批人在懷念綠皮火車,有人看到這種獨特性是有商業潛力的,所以會去改造利用。文化的推廣需要商業推波助瀾,現在案例已經一個接一個,我相信以后會有更多。

各地綠皮火車改造的旅館、客棧、民宿已有不少,其中有一些已經非常有人氣。比如湖北黃岡的袁夫稻田,老板買了幾節廢棄的綠皮車廂,打造成精品民宿,裝修得非常好,房間里邊有浴缸,室內硬件不亞于星級酒店。寧夏中衛騰格里沙漠的金沙海火車旅館,是一家知名的火車民宿,以沙漠下的星空為主題,很多游客去。

我也希望將來國鐵或地方鐵路,能真正地推出一些更好的產品,定制列車、條件比較好的綠皮主題旅游列車都可以。綠皮火車可以內部做一些裝潢改善,再保持比較親和的票價,開行一些有意思的路線,一定有非常好的出路。

《綠皮火車,去鄉野中國》

齊棟 著

廣東旅游出版社2024年10月版

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。